コミセン別館の正面に設置されている銅像、皆さんは誰の像か知っていますか?

もう今、私が話したから知ってますよね。旧三本松小学校出身の

女子が学校へ行って勉強することが、まだまだ珍しかった時代、女は理科ができないと信じられていた時代に、強い意志と熱意を持って研究を続け、道を開き、日本で初めての女性の理学博士となった人です。

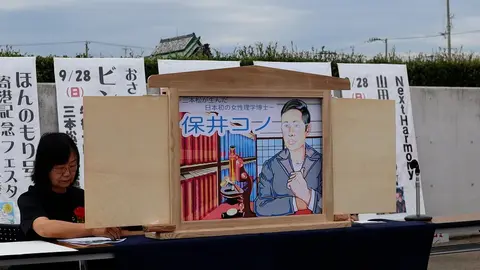

今日はこの偉大な三本松の大先輩の人生を紙芝居にて、皆さんと一緒にたどりたいと思います。

子どもたち、大先輩、紙芝居始まるので、ぜひ前の方に来てください。子どもたち、前の方に来てください。ちゃんと席を用意してますよ。子供たち、前の方に来てくださいよ。

もう少し準備かかるようですので、今日はですね、保井コノさんの後輩にあたる方、お茶の水女子大学の理学部の吉祥瑞枝さんっていう方からですね、お祝いの言葉をもらっています。保井コノさんと同じ道を歩まれた丸亀市出身のお茶の水女子大学の方です。

吉祥先生は、いち早く保井コノさんの紙芝居を作成された方、東京で紙芝居とキューリー夫人の理科教室での実験ショーなどを開催されている。この方も、とても有名な方だそうです。

お祝いの言葉

「令和七年、2025年は、女子高等教育150周年戦後80年の記念の年に、日本を代表する女性学者 保井コノの紙芝居が、この生誕地の三本松の皆様の情熱によって誕生したこと、未来につながっていくところを祈念してお祝い申し上げます。」

吉祥瑞枝、お茶の水女子大学理学部卒ということで、ちょうど時間も、準備の、整ったようです。ええ、よろしいですかオッケーですか?準備オッケーですか、マイクもう一本いりますか。マイクの数は足りてますか、大丈夫ですか。

それでは、紙芝居始まります。皆さん、本邦初公開です。初めてです。ぜひ、期待して見ましょう。よろしくお願いします。

はじまり、はじまり、ここは三本松コミュニティセンター。子どもたちが集まっています。

「ねえ、これって誰の銅像? なんかすごく賢そうな人。

僕が小学校の時中庭にあったんでー。

校舎はなくなったけど銅像だけがここに残されたんやなぁ。

保井コノって書いてある。女の人や。

そうじゃ、この人はな、日本で初めて女性で理学博士になった人なんや。

昔はな、女の人が学校へ行って勉強するのが珍しかったけんな。

ええ、すごいね。

でも三本松って、東京や大阪からも遠く離れた田舎だったのに、どうしてそんなにすごい人が生まれたの?

それはなぁ三本松が生んだ日本初の女性理学博士保井コノ。

保井コノは明治13年1880年大川郡三本松村、今の東かがわ市三本松で生まれました。お父さんは忠七。お母さんはムメ。コノは9人兄弟の長女でした。

三本松のあたりは雨が少なく、砂糖の栽培が盛んでした。港はとても賑やかで、下関、東北、北海道にまで砂糖を運んでいました。保井家も船で砂糖を全国へ運ぶ仕事をしていました。

また、町には明治舎という子どもの塾もあり、教育に熱心な町でした。

ところが、海外の安い砂糖が入ってくるようになり、三本松の砂糖は売れなくなってしまいました。

「このままではいかんなぁ。新しい事業を起こして、街を元気にせんと。」

そうしてできたのが、興民社。若者に起業家精神を育てる学びの場でした。

こうした三本松の自由な空気の中で、コノはすくすく育ちました。

明治21年、1888年、8歳のコノは三本松尋常小学校に入りました。男子20人、女子はたった4人。女子が勉強するのはまだ珍しく、必要ないと思う人も多い時代でした。

4年生の1学期、終業式が終わると、成績が一番だったのは、やっぱりコノでした。

「またコノが一番か。女のくせに生意気や。」

「ほんまや、女なんか家で手伝いしとったらいいんや。勉強は男のもんや。」

私は勉強が好きなだけ。女の子でも勉強したっていいじゃない。

しっかりしていた、活発なコノは、どんなことを言われても負けませんでした。

「お母さん、あたし、本が大好き。知らないことがいっぱい書いてあるんだもん。」

「お母さんも本が好きよ。本って楽しいよね。」

お父さんが一冊の本を持ってやってきました。

「コノ、この本を読んでみるかい」

渡されたのは、福沢諭吉の 学問のすすめ

「学問のすすめ、なんだか難しそう。でも読んでみる。」

その本には、学ぶことの大切さと、学んだことを世の中に役立てる大切さが書かれていました。

コノは、ますます勉強に夢中になっていきました。

ある日、本を読んでいたコノに、お母さんが声をかけました。

「コノ、さんまを焼くから、七輪に火をおこしておくれ。」

「はーい。」

でも、また本を手に取ったコノは、火のことをすっかり忘れてしまいました。

「コノ、火はついたかい?さんまを持ってきたよ。」

「ハハ、ごめんなさい。うちわであおぐのをすっかり忘れてた。」

もう、本に夢中なんだから。困った子だよ。でも、この子にはもっとしっかり勉強させてやりたい。

15歳になったコノは、高松の県立師範学校女子部に入りました。

「私は知りたいことがいっぱい。外国の本も読んでみたい。」

コノは理科や数学だけではなく、外国の本を読むために英語も勉強しました。

そして、師範学校を卒業した後も、上の学校でさらに学びたい気持ちでいっぱいになりました。

「もっと理科の勉強をしたいんです。どうか東京女子高等師範学校へ行かせてください。」

「コノ、あなたがやりたいことは、どんな苦労をしてもやらせてあげる。体に気をつけて、しっかり勉強するんだよ。 」

「はい、お母さん。私、もっと勉強して、世の中の役に立つ人になりたい。」

女子の進学がまだ珍しかった時代、コノは夢に向かって勇気を持って旅立ちました。

明治31年、1898年、コノは東京女子高等師範学校に進みました。今の御茶ノ水女子大学です。ここでは全国から集まった優秀な学生たちと一緒に学びました。

「コノさん、理科の授業となると、本当に目が輝いているわね」。

「知りたいことがまだまだいっぱいあるのよ。理科や数学だけでなく、外国の科学書を読むためにも、英語も勉強しなくては。」

コノは勉強が楽しくて仕方がありません。

22歳で女高師(女子高等師範学校) を卒業すると、コノは岐阜県の高等女学校で理科の先生になりました。

次の年、女高師の恩師から、

「保井くん、高等女学校の生徒向けに物理の教科書を書いてくれないか。」

「はい、わかりました。先生のご期待に添えるようにやってみます。」

授業の合間や夜遅くまで本を読み、実験をし、原稿を書く日々が続く。

「できた! この教科書があれば、もっと多くの女の子たちが物理に興味を持てるはずだわ。」

ところが、教科書検定に出すと、

「女子にこんな難しい内容のものを書けるはずがない。誰かに書いてもらったのか。不合格。」

「もう一度別のものを書いて実力を見せてやれ。」

悔しかった。でも、もういいんです。私は教科書作りよりも今は新しい研究をしたいんです。

生徒たちに理科を教えながらも、コノの心はもっと深い科学の探求へと向かっていきました。

岐阜での3年間の教師生活を終えたコノは、東京へ帰り、女高師の第1回理科研究生として生物学を学ぶことになりました。

そこで、岩川教授の指導で「鯉のウェーベル氏器官について」という論文を動物学雑誌に発表しました。これは、日本で初めて女性が書いた理学論文です。

「よくやったね、保井くん。ところで、今度はヒルの発生について研究してみないか?」

「先生、せっかくですが、私はヒルは苦手です。それより、植物の研究をしてみたいんです。」

コノは、山椒藻メダカの水槽などによく浮いている浮草の研究を始めました。

やがて「サンショウモの原葉体」という研究論文が植物学雑誌に掲載されました。

この論文が東京帝国大学の三宅教授の目に留まりました。

「保井くん、素晴らしい研究だね。この論文を英語にしてイギリスの植物学雑誌に投稿したらどうかね。」

「はい、ぜひやりたいです。」

師範学校時代から英語を学んできた努力がここで役に立ちました。コノは先生の助けを借りながら英語で論文を書き上げました。明治44年、1911年この研究は世界的に有名な植物学の専門誌に「サンショウ藻の生活史」という題で発表されたのです。これは、日本女性が外国の学術誌に最初に発表した論文でした。コノ31歳でした。

この論文がきっかけで、留学のチャンスが生まれました。ドイツのストラスブルガー教授は机まで用意して招待してくれましたが、国の許可がなかなか下りませんでした。

3年後の大正3年、1914年ようやくアメリカへの留学が実現します。

「ハーバード大学のジェフリー教授のところへ行って、植物を研究するための新しい方法を習ってきてほしいんだがね。」

「はい、先生。その新しい方法を身につけて帰ってきます。」

アメリカへ渡ったコノは、ハーバード大学のジェフリー教授のもとを訪ねました。

「はじめまして、教授。保井コノです。よろしくお願いします。」

「おお、遠い日本からよく来たね。君のことは三宅教授から聞いているよ。しっかり学びなさい。」

ジェフリー教授は研究に使う機械スライディングミクロトームの説明を始めました。

そこでコノが目にしたのは石炭を柔らかくして薄く切って標本を作るという方法でした。

石炭は3億年以上前、まだ恐竜が生まれるよりもっと大昔から生えていた植物が長い長い時間をかけてできたもの。この方法を使えば、石炭の元となった古代の植物を顕微鏡で観察できるようになるのです。

「これなら、石炭から昔の植物の姿をよみがえらせることができるわ。」

コノは一層熱心に研究に励みました。その様子を見ていたジェフリー教授は、

「世界中の石炭の中でも日本と満州のものは残しておくから、帰国しても研究を続けなさい。」

こうしてコノは、植物の化石である石炭研究の新しい道を見つけたのです。

3年のアメリカ留学を終えて帰国したコノは、石炭の研究をさらに深めるため、日本各地の炭鉱を回りました。北海道の夕張炭鉱、九州の三池炭鉱、さらには中国、満州の炭鉱まで行きました。

ある日、地下30メートルの坑道に降りるため、モッコに乗ろうとするコノに、同行していた男性が声をかけました。

「先生、本当にあんな深いところまで行くんですか。真っ暗で危険ですよ。」

「モッコで降りて、自分の目で石炭の生まれた場所を見なければ、わからないでしょう」

「すごい。こんな女の人は見たことがない。わかりました。どの石炭を取ればいいか言ってください。あとは俺たちに任せてください。」

研究のためなら、どんな場所にもためらわず足を運ぶコノ。その姿勢は現場の人々の心を動かしました。

また、コノがこうして日本中の炭鉱を回って集めた2000枚以上の石炭の標本は、今は東京の国立科学博物館に保管されており、日本の古生物、化石を研究するための貴重な資料となっています。

昭和3年、1927年、アメリカで学んだ技術を使い、日本で集めた石炭の資料をまとめ、「日本産石炭の植物学研究」として博士論文を提出しました。審査にあたった教授たち全員一致で、ついに日本女性初の理学博士の誕生です。

多くの新聞が日本初の女性博士、保井コノに決まると賑やかに報じ、コノの業績をたたえました。

お母さんが生きていたら、どんなに喜んだことでしょうと思いながら、私はただ自分の好きな道をコツコツ歩いてきただけです。有名になりたいとか、人の上に立ちたいとか思ったことはありません。ただ、自分の仕事が、残っていけばいいのです。

コノの姿に多くの女性研究者が勇気づけられました。女性も努力すれば科学者になれる。その道を切り開いたのです。

博士号を取得したコノは、再び東京女子高等師範学校に戻り、女子教育の先頭に立ちました。

皆さん、学問は未来を開く大切な力です。女性だからできることもたくさんあります。勇気を持って挑戦しましょう。

その教えを受けた多くの女性たちが、全国で教育者や研究者として活躍するようになりました。

「すごいなぁ。昔は女の人が勉強するのも大変だったのに、博士になったなんて本当にすごい。」

「日本初の女性理学博士が三本松出身だなんて誇らしいなぁ。」

「三本松から、こんなに立派な人が出たんだ。私もコノさんみたいに夢をあきらめないでいたいなぁ。私も。もっと勉強頑張る。」

「そうじゃなあ。どんな時代でも頑張れば道を切り開けるんじゃよ。

今、私たちが自由に学べるのは、コノ先生のように夢をあきらめず努力した人がいたから。

未来を作るのは、これからの私たちです。さあ、みんなで学ぼう!未来のために!

制作:三本松地区活性化協議会

脚本:三本松ふるさと探訪の会

絵 :

終わりです。

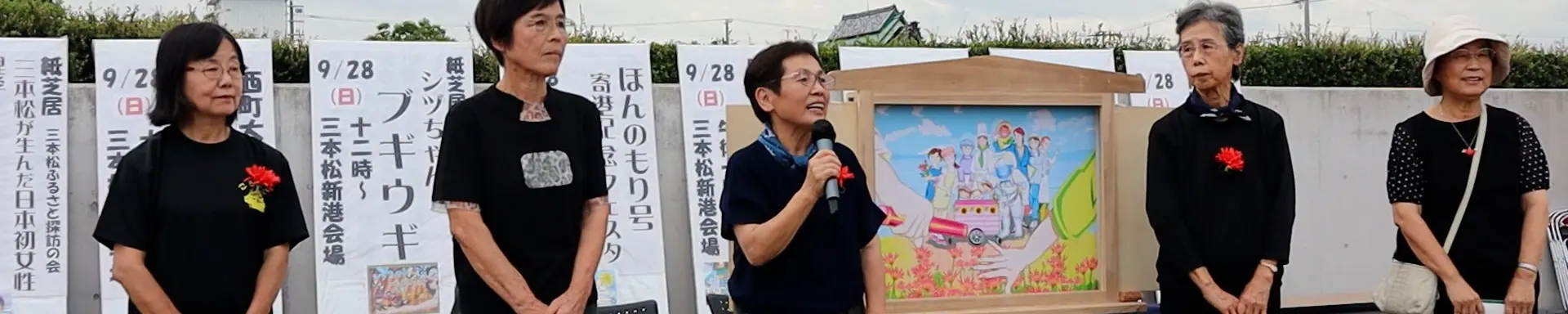

はい、ありがとうございました。はい、ここで、あのスタッフの皆さん、ちょっと紹介、自己紹介ということでよろしいですか。はい、よろしくお願いします。

出演者を紹介する前に、ここに、この素晴らしい絵を描いていただいた赤松さんが来られております。ご紹介します。拍手をお願いします。

「ちょっとだけいいですか。はい。

ありがとうございました。そしたら改めて出演者を紹介したいと思います。

ナレーションを担当しました

コノの母親をしました

保井コノをしました

少年と教授の役を担当しました

絵の送り担当の

私たちは、保井コノさんがもっともっとたくさんの人に知ってほしいという気持ちから、この紙芝居を作りました。

今日は本当にありがとうございました。はい、ありがとうございます。皆さん、もう一回盛大な拍手をお願いいたします。

ありがとうございました。