【拍手】

司会: はい、ありがとうございます。では、続きまして、芦先生、よろしくお願いします。

清川先生: 芦先生は私の大学院の時の先輩でありまして、もともと大阪の人です。それで神戸大学から東大の海洋研究所に行って、私の直属の一番近いところの先輩ですね。

最近はジオカレッジでこっちに来て一緒に講師としてやっていただいているような人です。

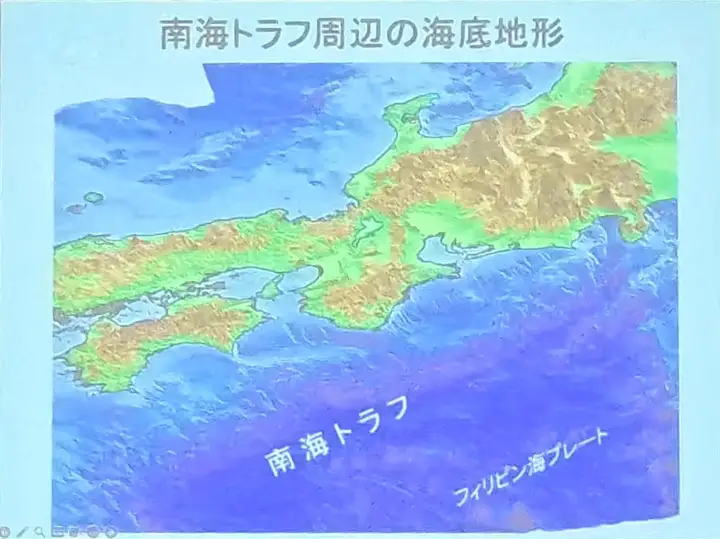

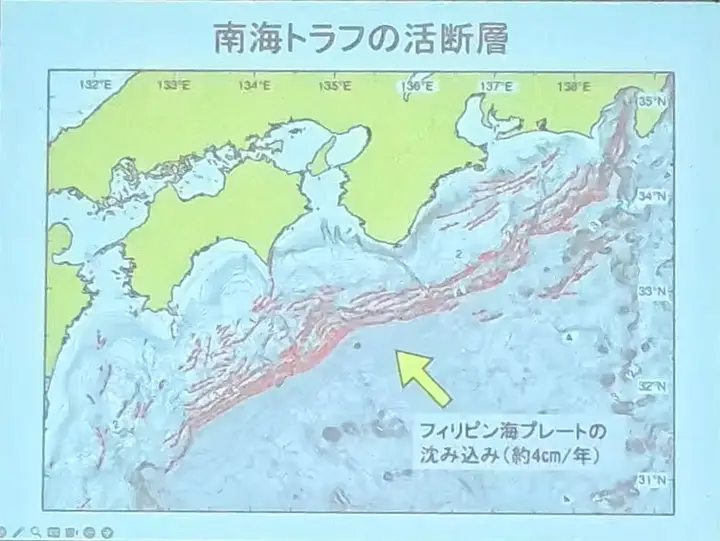

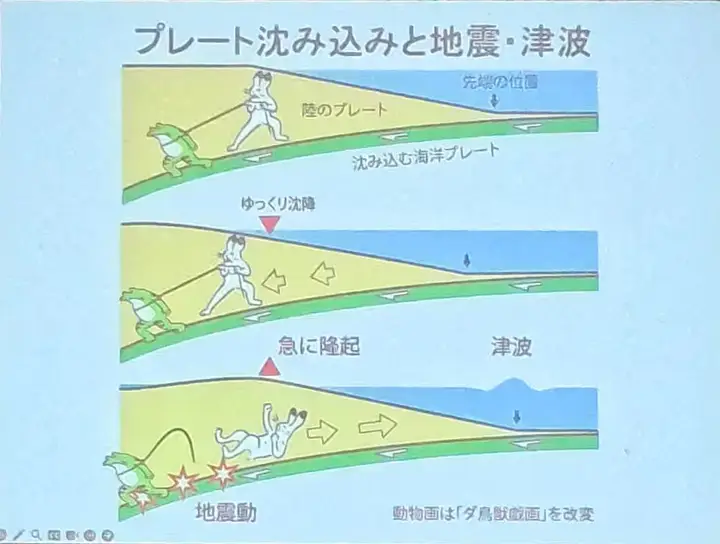

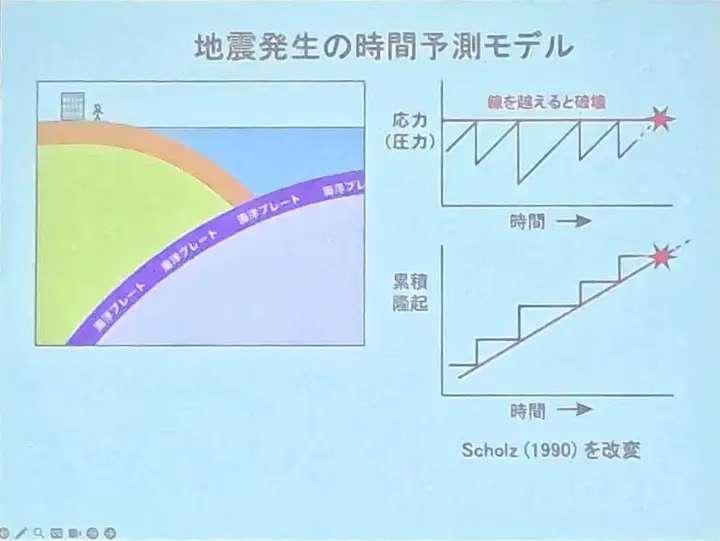

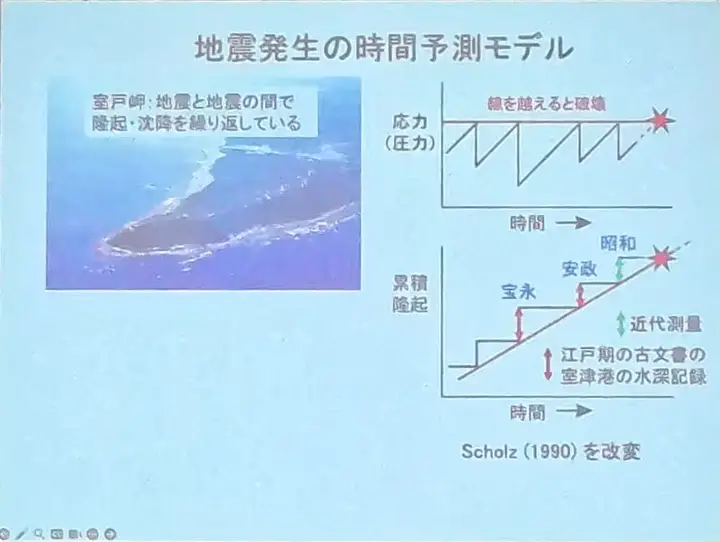

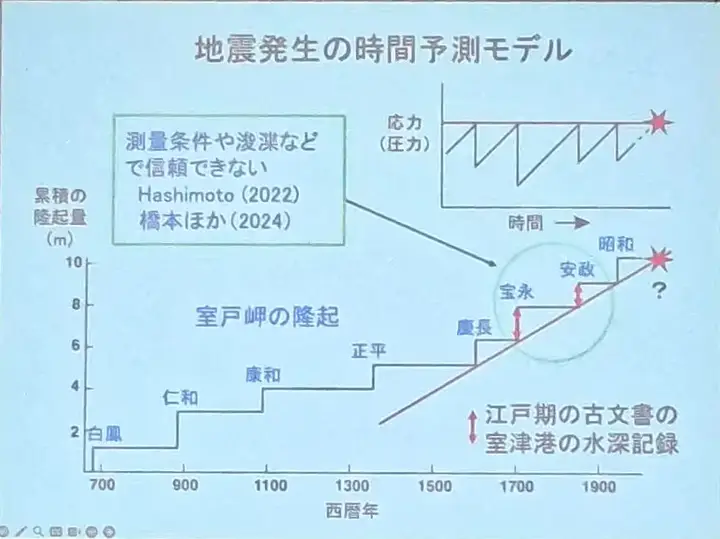

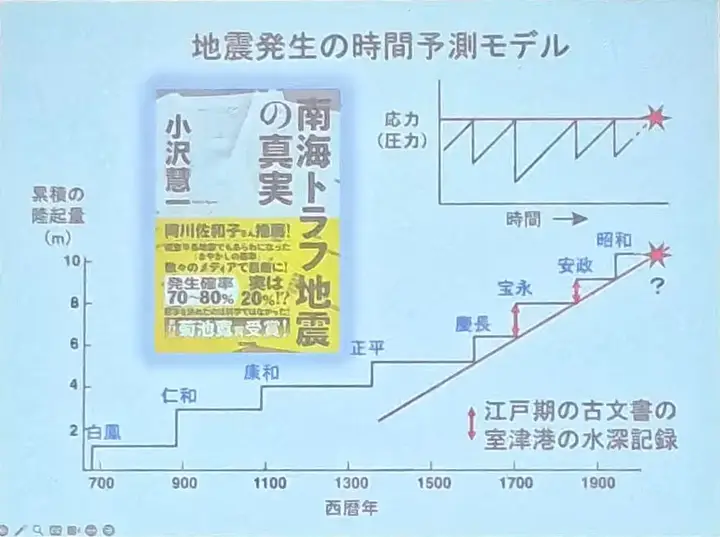

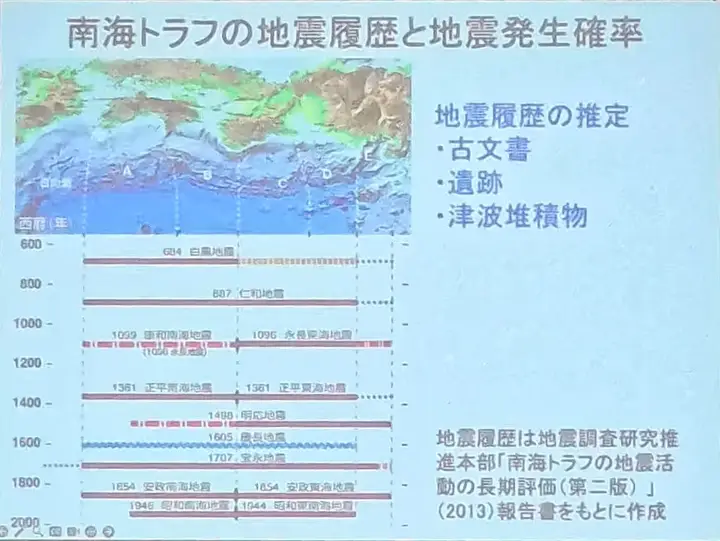

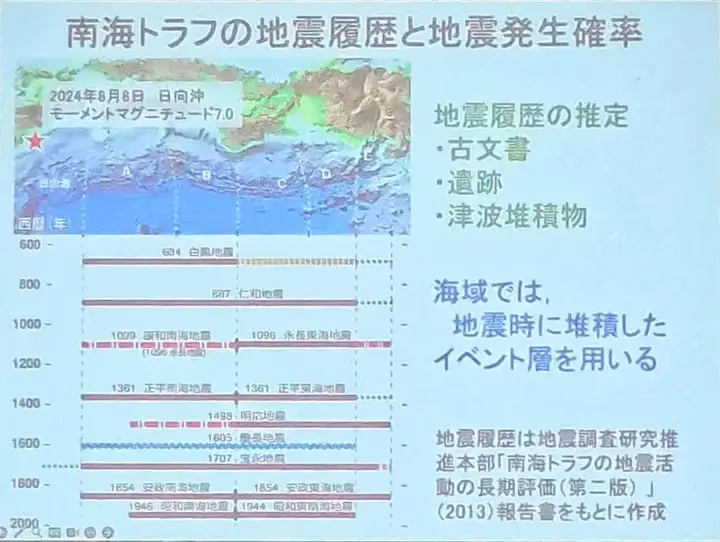

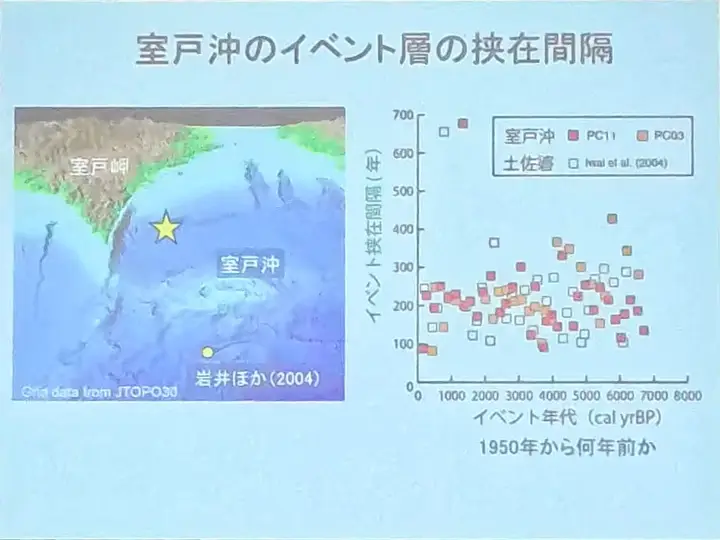

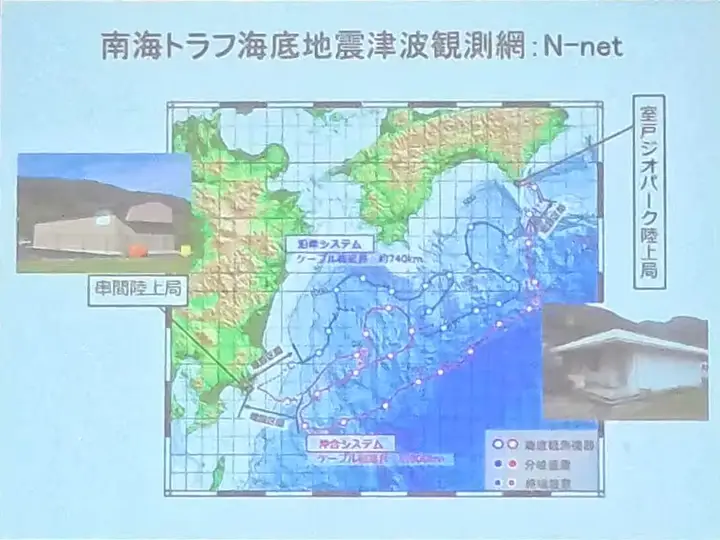

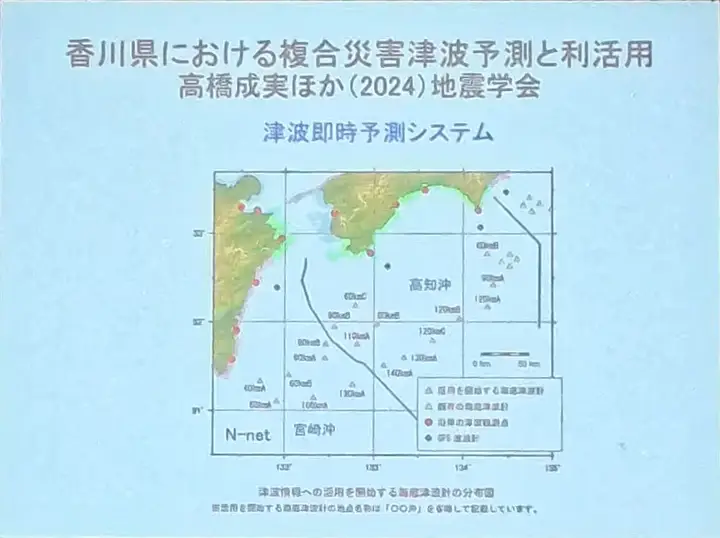

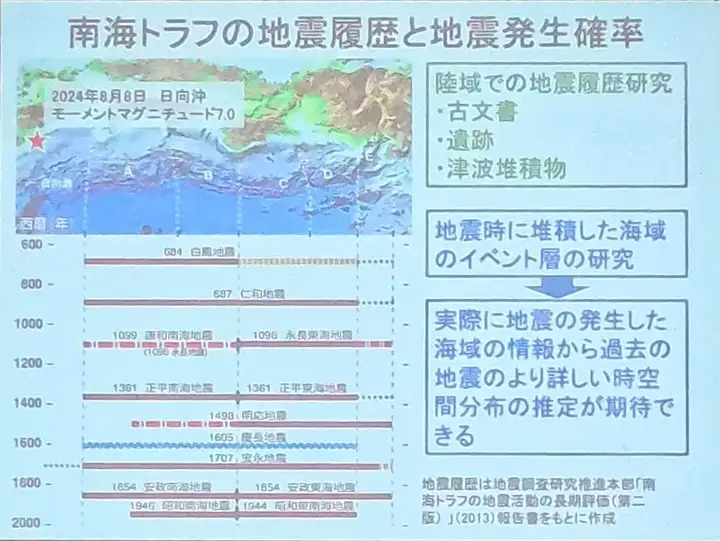

専門は南海トラフ。南海トラフにダイビングとかいろいろ自分で機械を作って、それで南海トラフの地震を挟んでですね

こっちとこっちで何が変わっているかとか、そういうようなこともやっている方ですので面白い話が聞けると思いますのでお楽しみにということです。よろしくお願いします。